どうもこんにちは、現役文系北大生の各駅停車です。

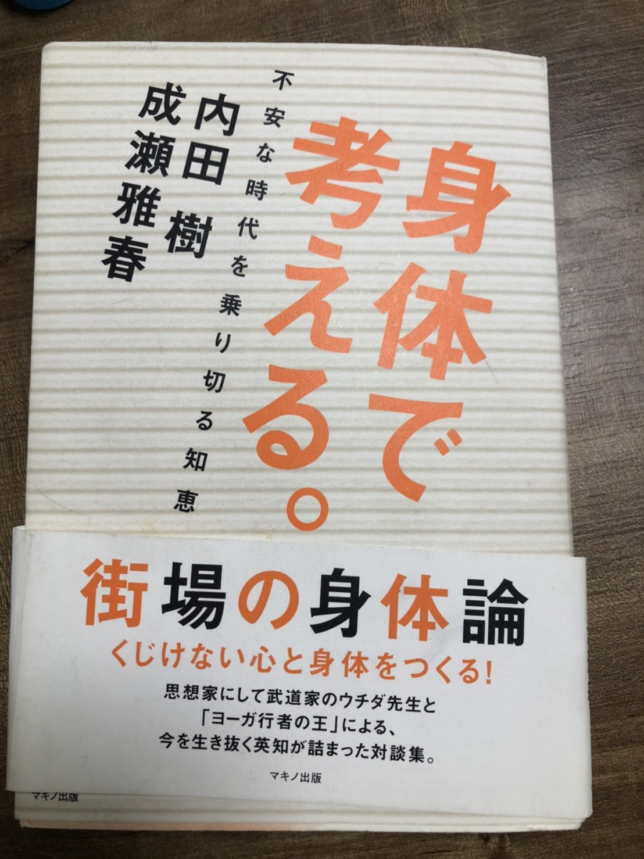

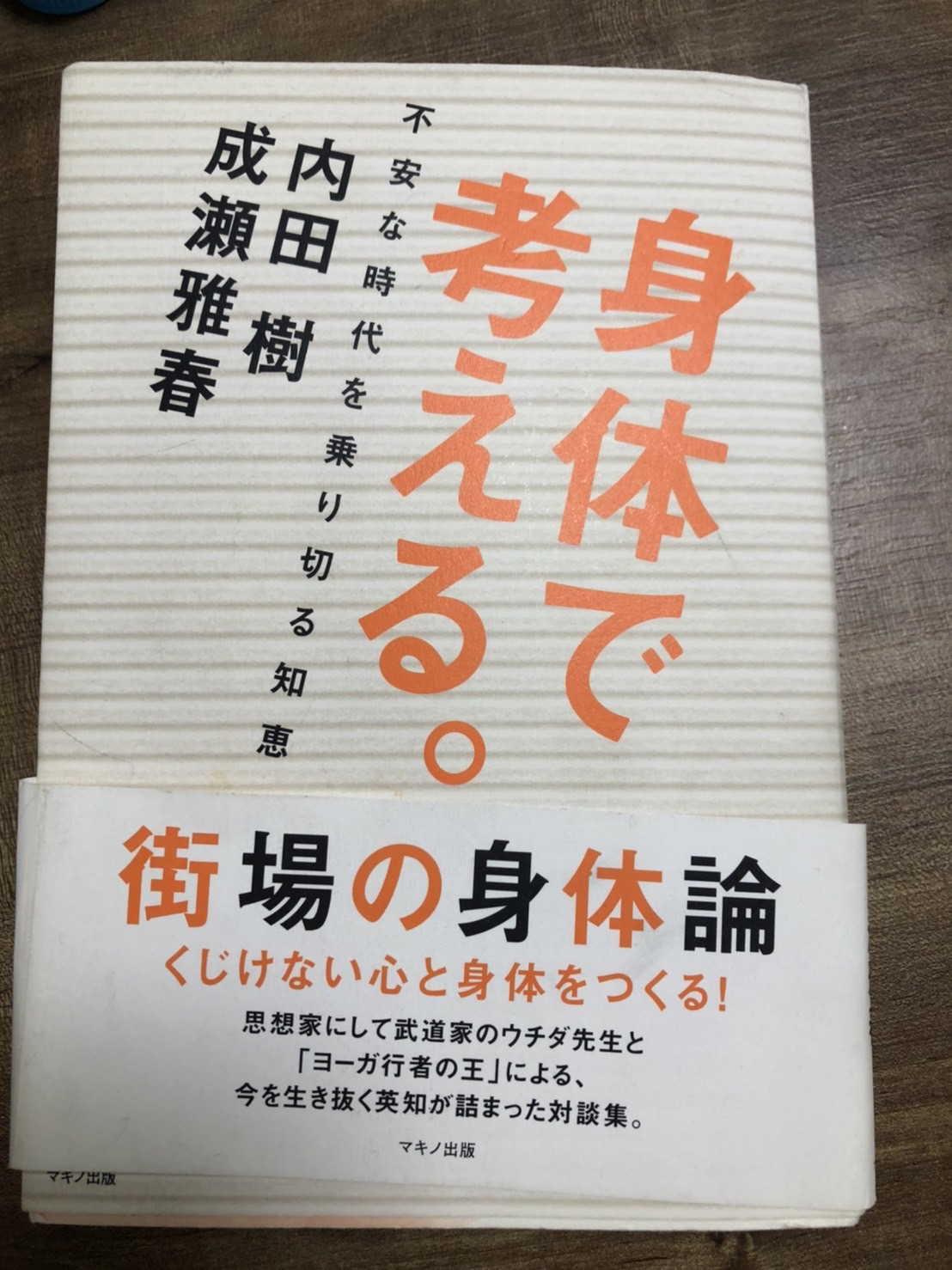

今回は、内田樹・成瀬雅春による本『身体で考える。』の書評をしたいと思います。

- 『身体で考える。』の概要

- 「自分みたいに才能のない人間は、うまくなるはずがないと思います」という言葉をいったん口にしてしまうと、自分が言った言葉そのものに自分が呪縛されてしまう。

- 「自分がうまくなるはずがない」という未来予測が正しかったことを「絶対にうまくならない」ことによって身をもって証明してしまおうとする。p42

- 「身体運用の要諦は、使える限りのあらゆる身体資源を総動員して、それを複雑に連接させた総合的な使い方をするということです」p77

- 生きるためにやっていることって、たいてい体に悪いことなんですよね。生まれるということ自体が「死に始める」ということなんですからp80

- 人間が四足歩行のままであれば、いろいろな病気にかからずに済んだ。

- じゃあいったい、腰痛や痔疾や通風を代償にして、人間はいったい何を手に入れたのか?そう考えると答えは一つしかない。

- 「定型を持たない身体運用を手に入れた」ということですよね。身体運用の自由を獲得したということですよね。p97

- 武道には「見取り稽古」というものがあります。

- 下手に一人でドタバタ稽古するよりも、うまい人の動きを黙って坐ってみる方がずっと効果的なんです。

- (中略)他人の動きを見ているとき、脳内では「ミラーニューロン」という神経細胞が発火しているそうです。他人と同じ動作を脳はシュミレートしている。p117

- p136~p140 「自身を俯瞰する能力」についての記述

- 感想

『身体で考える。』の概要

『身体で考える。』はフランス現代思想を専攻する傍らで、合気道の道場を持つ武道家内田樹(たつる)と、毎年標高4000mのヒマラヤで修業し、全盛期には空中浮遊を成し遂げたとされるヨーガ行者、成瀬雅春(まさはる)の対談本です。自身の身体を使って日頃考え生きている二人が、身体の感覚に則った生きる上での知恵を語っていきます。

ここからは、僕が気になった点をピックアップしていきます。

「自分みたいに才能のない人間は、うまくなるはずがないと思います」という言葉をいったん口にしてしまうと、自分が言った言葉そのものに自分が呪縛されてしまう。

「自分がうまくなるはずがない」という未来予測が正しかったことを「絶対にうまくならない」ことによって身をもって証明してしまおうとする。p42

合気道の上達の仕方について、内田樹が述べた言葉。「うまくならない」と頭で考えていると、それが身体にも伝わって、身体が上手に動き出した機会を止めてしまうのだとか。

根拠のない自信は大事だとよく言われますが、それは武道においても大切なようです。

「身体運用の要諦は、使える限りのあらゆる身体資源を総動員して、それを複雑に連接させた総合的な使い方をするということです」p77

筋トレをして、ある特定の部位のみを鍛えるのは、武道においては好ましくないと考える内田樹。

武道では身体を鍛えるのではなく、日常生活において活用できる身体運用の方法を学ぶことが大事なんだと、僕の部活の監督も言っていました。

生きるためにやっていることって、たいてい体に悪いことなんですよね。生まれるということ自体が「死に始める」ということなんですからp80

生きること自体が体に悪いとのべる内田樹。呼吸をするたびに、食事をするたびに身体はじわじわと死へと近づいていく。身体をだましだまし少しずつ食い延ばしていく、メンテナンスしながら使いこなす技術が必要なんだと内田樹は言っていました。

人間が四足歩行のままであれば、いろいろな病気にかからずに済んだ。

じゃあいったい、腰痛や痔疾や通風を代償にして、人間はいったい何を手に入れたのか?そう考えると答えは一つしかない。

「定型を持たない身体運用を手に入れた」ということですよね。身体運用の自由を獲得したということですよね。p97

人間は元々は四つ足で動くための身体構造になっているのに、それを捨ててわざわざ二足歩行になったのだと述べる内田樹。

体を無理して二足歩行にしたからこそ、人間は腰痛などの病気に苦しめられるようになりました。しかしそれによって、人間は一人一人違った体の動かし方に開かれていったのだと、ここでは言われています。

また、内田は二足歩行で歩くことの特異性について、成瀬に向けてこう述べています。

以前、成瀬先生が「歩いているときは、センサーの感度が一番敏感になっている」ということをおっしゃていましたけど、考えてみたら、当たり前なんですよね。それは歩く時の人間が一番不安定だから。あえて変なことをしているわけですから、ある限りの身体資源を全部総動員しないと「うまく歩けない」んですよp101

散歩中には思考が整理されたり、アイデアが浮かんだりすることがよくあります。

それは、歩くことによって身体資源を総動員し、「身体で考える事」によって頭も働くようになるのかもしれないなと思いました。

武道には「見取り稽古」というものがあります。

下手に一人でドタバタ稽古するよりも、うまい人の動きを黙って坐ってみる方がずっと効果的なんです。

(中略)他人の動きを見ているとき、脳内では「ミラーニューロン」という神経細胞が発火しているそうです。他人と同じ動作を脳はシュミレートしている。p117

内田樹は脳内で運動の「下絵」を描くことだと言います。自分の身体を動かさずとも、他人の身体によって自分の動きがシュミレートされるというのが、面白い考え方だなと思いました。

p136~p140 「自身を俯瞰する能力」についての記述

成瀬と内田は、ヨーガと合気道、お互いのやっているか活動が、どちらも自身を俯瞰することに要点を置いていることで一致していることを指摘します。

ヨーガと合気道は、どちらも身体の中身をモニターし、スキャンする。自分の身体の内側を分節化し、チェックしていくことが、その活動の中で起こっていくのだといいます。

そしてその意識は、内側に向かった後は、外側へと拡張していきます。武道やヨーガをやっていれば、体感で、周りの人との距離感や立ち位置を理解する能力が培われるのだと主張されていました。

感想

この本を読んで、頭だけでなく、体を動かして考えることの大切さを改めて確認した。

僕は7月の中旬から今日までずっと期末レポートに追われており、ひたすら引きこもり生活を続けていた。身体を動かさないで、頭だけを使って考えていると、生活の中で様々な弊害が起こった。

例えば、札幌の街を歩いている時、人にぶつかりそうになることが増えた。相手が向かいそうな方向を瞬時に認識できなくなり、普通にやばいなと感じた。後は、人としゃべることもレポートを書いている間は下手になった。こちら側の身体が硬直していて、会話のテンポや息を合わせることが難しくなる。人とのコミュニケーションも体を用いてやっているんだなということを実感した。

この本に書かれている事柄を参照しながら、もっと頭ではなく、身体で考えていきたいと思った。

コメント