2007年8月31日に生まれ、今日で15周年をむかえた初音ミク。

そんな初音ミクの誕生を皮切りにボーカロイドカルチャーは発展し、現在までその勢いは続いている。

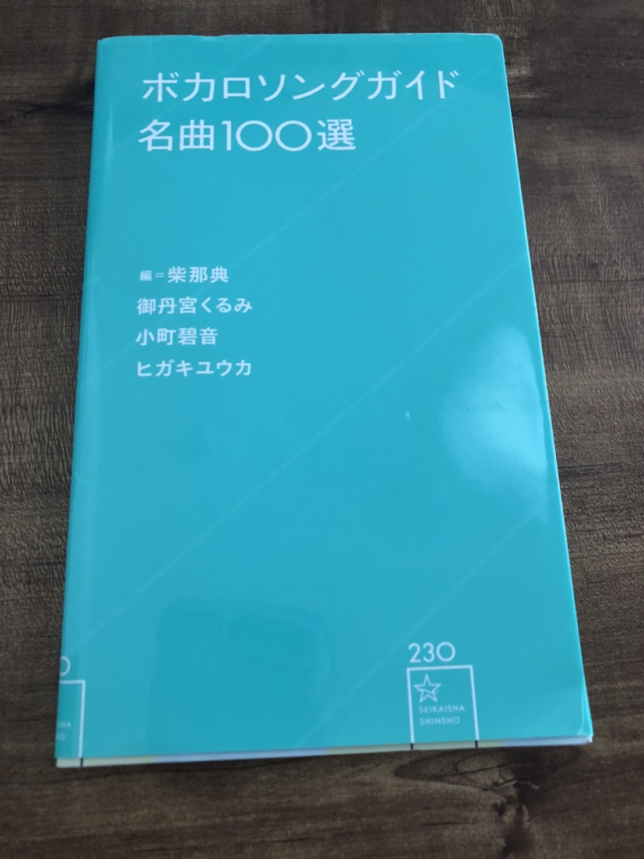

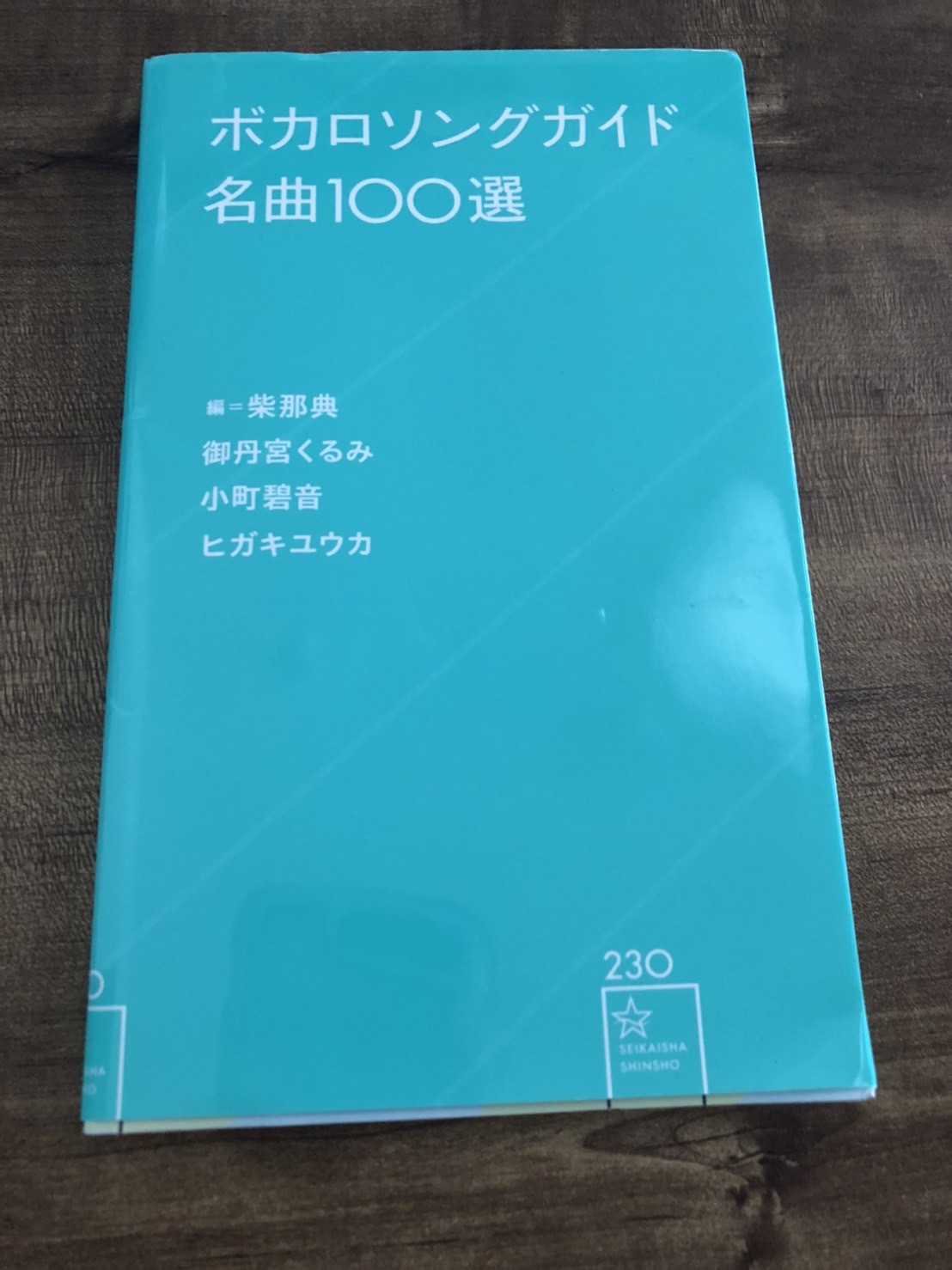

『ボカロソングガイド名曲100選』は、そんなボーカロイドカルチャーの歴史を、ヒットした曲を軸に時代ごとに概観する本である。

ボカロを語らせたら右に出る者がいない音楽ライター、柴那典をはじめとした精鋭ライターたちが、優れた分析力で曲を解説する。

僕がこの本を読んで感動したことは二つある。

一つ目は、ライターたちが実にわかりやすくボーカロイド史を説明しているということ。

僕が思うに、今、このタイミングで、ボーカロイドを語るということは本当に難しいことだと思う。

そもそも「ボーカロイド」が何を指すのかが人によって異なる。クリプトンフューチャーメディアの出しているボーカロイドシリーズを指すのか、UTAUや CeVIOを含めた広義のボカロなのか、まずそこから分かれる。

「ヒット曲」を語るのも難しい。

現在はボカロを歌う歌い手がセルフカバーした曲、ボカロp出身のjpopシンガーが歌ったボカロっぽい曲、ボカロpに楽曲を提供してもらっているjpopやvtuberのシンガーの歌う曲などなど、「ボカロではないが、ボカロの影響を受けている曲」が大量に溢れている。

それらの存在を切り捨てヒット曲を語ることは難しいし、それらの存在を視野に入れると語る対象が広がりすぎてしまう。

しかし、この本はボカロを語る際の以上の困難を引き受けながら、見事にボカロ史を描ききっている。

Eve、Ado、ayase、米津玄師、まふまふ、須田景凪、夏代孝明などの、ボカロの延長、周辺にきちんと触れながら、あくまで「ボカロの名曲」をセレクトし、記述していく。

あくまでフラットな目線で、ライターたちはボカロ史をわかりやすく区切る。

その技量が凄まじいと感じた。

二つ目に感動したのは、ボカロの歴史自体が本当に色々なクリエイターによって作られたということ、そして、作られた曲があまりにも多様であることだ。

この本は一ボカロpにつき一曲という縛りを行っている。それの影響もあるだろうが、ボカロ史を支え、展開してきたクリエイターたちの多さに僕は本当に感動した。

かつてボカロヘビーリスナーだった僕は、この本に書かれている曲を8割ほど聞いたことがあるので、ページをめくるたびにボカロの曲が聞こえてきた。

読み進めるたびにシャッフル再生のように曲が脳内を流れていく。ボカロの多様な曲を浴びる読書体験をできたことに僕は猛烈に感動した。

以上、『ボカロソングガイド名曲100選』を紹介してきた。「恋スルVOC@LOID」といったいにしえの曲から「マーシャルマキシマイザー」のような最新の曲まで、ボカロの名曲をぎっしり詰めた本、ぜひ読んでみてください。

コメント