大学三年生と就活

とうとう、この春で僕も大学三年生である。

いろいろと楽しく大学生活をやっていたら二年が過ぎてしまった。え、大学生活もう折り返しですか?

僕は文学部に所属している。

文学部を含め、文系の三年生と言えば就活だ。

最近の就活はスケジュールが早期化しているそうである。国や企業は「学生の内から優秀な人材を」などと言っているが、勘弁してほしい。

そもそも、4年間を目いっぱい使って、最大限モラトリアムを享受するために僕は大学に入ったのだ。なんでそっちの都合で時間を削られないといけないんだ。僕のモラトリアムにたやすく触れないでくれ。

現代の大学生は大学三年生のうちから、2年後に入る会社のことを考えなければならない。全然やる気が出ない。なぜだ。なぜなんだ。自分、あと5年くらいモラトリアム行けます。

やる気が出ない。

僕は3年生になったら、勝手に就活に対するやる気が出るもんだと思っていた。

でもそんなことはなかった。全くやる気が出ない、むしろ日がたつにつれて、「僕はなぜ就活をしなければならないのか」というラジカルな問いを考え、時間をつぶすこととなった。不毛である。

「就活とは何なのか?」「やりがいという言葉はいつ生まれたのか」「なぜ、企業の広告は仕事によって自己実現ができると勘違いさせる広告ばかりなのか?」「なぜ新卒が貴重なのか?」「なぜ、就活の粗悪な自己分析ツールが量産されるのか?」「なぜ…」

そんなことばかり考えている。就活の対策は全くせず、就活について書かれた本をひたすら読んでいる。

就活がおかしなイベントであるということを証明すること、働かないで済む方法を見つけることに時間を使っている。不毛である。

しかし、院進、ニート、社会人、どういう進路を辿るのであれ、就活という用意されたイベントには向き合わなければならない。

そこで、やる気をひねり出すために、今、就活について考えていることを書き出してみたい。

思いついたままに短文を書き連ねていくので、twitter感覚で読んでもらえると嬉しい。

別に働きたくねえなあ

僕は働きたくない。

働きたいか、働きたくないかでいえば、2対8ぐらいの割合で働きたくない。

ずっと映画と本を見ていたい、そしてたまにサークルの人とダベったり、運動したりして暮らしたい。

20年生きていた中で、今の、大学生活が一番好きだ。大学で勉強をするふりをして、部活やサークルの人たちと活動して、たまに旅行に行って、アルバイトで日銭を稼ぐこの生活が本当に好きだ。

大学生のままでいいよ。今の生活を維持したまま、お金稼ぐことってできないのかなあ…。甘えたことなんだろうけども。

でも、なんでみんなそういうことを考えないのかなあ、なんでみんな社会に出たがるのかなあ、みんな大学生活楽しくないのかなあ。

就活は情報戦

僕は同じ学部の友達がいない。大学に行っていないからだ。

必要な授業だけ受けて、後はサボって旅行とかサークルとかに行っているから、大学で学部の人と関わる接点が少ない。というかない。

朝起きて、窓を開ける。

その時天気がいいと、狭い教室で授業を受けるより、中央ローンで寝っ転がって本を読むことの方が有意義だと感じてしまう。そんなわけで僕は大学に行かなくなり、学部の人間関係を構築できなくなった。

学部に友達がいないので、ただ、授業の時は教室で話をしている人たちを眺めている。

そこでの会話に聞き耳を立てると(趣味が悪い)、どうやら他の三年生は最近就活についての話をしているようである。公務員志望の人たちは、すでに公務員試験の対策を始めているようだ。

「就活は情報戦」という話をよく聞く。インターンの情報や、企業説明会の情報を、他の人々は交換していた。「なるほど、僕はこういったところからすでに出遅れているのか…」と感じた。

アルバイト経験と、働くことへのモチベーション

僕は、大学に入ってから色々なバイトをやっている。というか、いろいろなアルバイトをすることを自分に強いている。「いろいろな種類のアルバイトをしなくちゃ…」という強迫観念を持っており、大学在学中の二年間で、今まで経験したアルバイトは20種類を超えた。

大学一年のころは「お金を稼ぐためにアルバイトをしたら、経験が積める」だったのが、最近では「経験を積むためにアルバイトをしたら、自然にお金がたまっていく」になっている。完全に目的と手段が逆転している。

いろいろなアルバイトをすることが好きだ。いろいろな経験が積めるから。

『アルバイトの誕生』という新書の中で、現在のアルバイトをする大学生の動機のうち、社会経験を目的としてアルバイトをする人がたくさんいるということが書かれてあった。

僕もその例にもれず、経験を積みたいというのを主なモチベーションとしてアルバイトをしている。

経験を積むためにアルバイトをするのは好きだ。そういう側面に限って言えば、僕は働くことが好きなのだ。

でも僕のアルバイトへのモチベーションというのはなんか、「社会に出て働きたい」というよりも、「いろんな経験を積みたい」っていう動機のほうが強い。だから、同じ仕事をずっとやっていたら多分飽きるんだろうし、モチベーションを維持できないんじゃあないかと思う。

長期的に、パンクチュアルに、同じ仕事をしたくない

僕が今までやってきたアルバイトの中で、「ずっとこの仕事をしていたいなあ」というものはあんまりない。仕事やっていくことや働くことの楽しさというのは、限界効果逓減の法則のように、だんだんと減っていく。

まあ、多分生活を維持するという観点でいえば、モチベーションは微々たるものでも仕事をしていけばいいのだろう。

しかし、僕はルーティンワークが苦痛である。ひたすら新しいことをやりたい。同じ仕事をずっとやって耐えられる気がしない。

後はパンクチュアルなスケジュール、同じ時間に拘束されるのがしんどい。

学校の時間割は、近代社会を機能させる成員となるための「慣らし」として作られたらしいけども、僕は中・高とまともに学校に通うことができなかったので、完全に適応できていない。規則に従って生活する「意志」と「体力」を身に着けることができなかった。

仕事は楽しいのか

そもそも仕事は楽しくある必要があるのだろうか。

サークルで、企業に就職した先輩の話を聞くと、あんまり仕事は楽しくなさそうである。

そういうのを聞くと、仕事での楽しさはそこそこに、自分の趣味と趣味による人とのつながりによって、生活を充実させる方向でもいいんじゃないかなあと僕は思う。会社で働くことは別のところで、喜びを感じて生きるような生き方でいいんじゃないか。

僕は、立身出世したい欲望があまりない。

仕事で自己実現して、出世の階梯を上がっていくよりも、僕と関わってくれる人たちと楽しく遊んで暮らししたい。

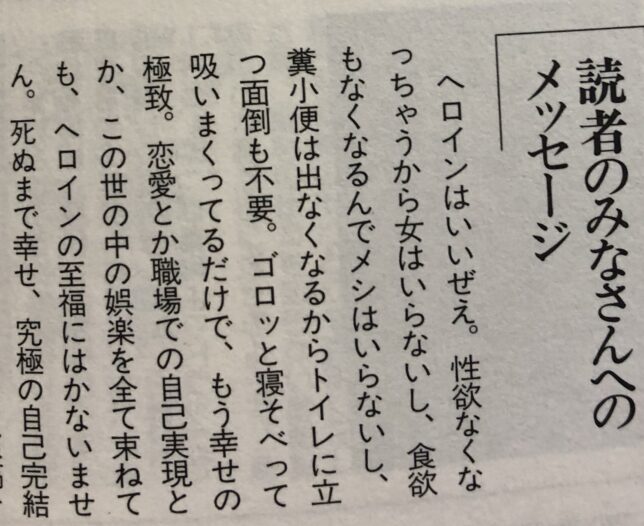

まあ、仕事で自己実現も遊んで暮らすのもだめなら、↓のようにヘロインをキメればいいや。

・適職なんてあるのか~自己分析ツールへの懐疑~

「今からではもう遅い!?無料登録で簡単自己分析」などの広告をよく見るようになった。

インスタに、twitterに、youtubeに。特にインスタ、おかしいくらい広告を打っている。予算大丈夫なのかってくらいに。自社の情報商材やサービスを利用してもらうために、企業も必死なのだ。

そもそも、なぜ自己分析のタイミングを名前も知らない、よくわからない企業に決められなければならないのか。余計なお世話である。

というか簡単にできる自己分析ってなんだ。分析なのかそれは。どうせ入力された学生の情報をリクルートとマイナビに数十円で売るために、エンジニアとディレクターがノリで作ったサービスなのだろう(偏見)。

しかし、やりもせず否定するのはどうかと思い一度やってみることにした。僕がやったのは15個ある質問に答えて、その回答から人を9つのタイプに分けるものであった。僕は企画職に向いているらしい。

ある仕事が「向いている、向いてない」というのはそんな簡単に決まるものなのだろうか?

向いているかどうかは、やってみないと分からないのではないか。また、仕事を経験する前に事前に職選びの視野を狭めることも必要だろうけど、その基準はそんな簡単に決まっていいはずがない。

間違っても、インスタグラムで広告されている粗悪な自己分析ツールはもう使いたくない。

というか「自己」は文脈に応じてすぐに変わるんだから、これが「自己」です!って言って変わらない「自己」を元に就活をするのって危うい気がする。

・いろいろと動いてみよう

まあ、就活について色々な愚痴を言ってきたけど、僕の性向に完全にあった仕事なんてないということは理解していて、結局働かないと生活できないのも分かっている。

とりあえず、キャリアセンターの開催している就活ガイダンスにいろいろと出てみよう。4月は北大祭の説明会にかぶっていてなかなか参加できなかった。

やっていくうちにまた考えも変わるだろう。就活も経験だと思ってみると、なんだか楽しくなってきた。まだ本格化してないうちは、楽観視して動いていこう。

コメント