思うに、大学2年生の4月とは、(特に文系の学生にとって)人生の中で最も「浮いた」時期なのではないか。

就活の足音はまだ遠く、特にこれといって一斉に「何かをやれ」と強制されることはない。

大学2年生は、最もモラトリアムの濃度が濃い時期である。従って、大学二年生の4月は「自由に使える一年」の幕開けとなる、浮ついた時期であると言える。

そんな大学2年生の4月、僕は「時間」についてひたすら考えていた。なぜか。忙しかったからである。

部活、バイト、サークル、新歓活動、そして新たに始まる学部の授業…長く、怠惰な春休みを抜け、4月には色々と新しいことが足並みを揃えて始まった。

大学二年生という「浮ついた時期」がやってくるという高揚感から、僕は春休みから興味のある活動に目をつけ、それらに全て参加することで、「モラトリアム満喫状態」を作り出そうとしていた。

それが、4月に入った途端挫けたのである。

あまりにも色んなことに手を広げすぎた僕は、当たり前だがその忙しさに潰れた。正直後のことを何も考えてなかった。なぜこの頭で大学に入れたのだろう。

僕は、わかりやすく自分のキャパを超えた予定表を見ながら、頭を抱えて何度も呟いていた。「時間がない」と。

人はピンチになると、それから脱却するための言葉を探すようになるというが、まさに当時の僕は「時間」について頼るよすがとなる言葉を探していた。

その一環で読んだのが「時間の使い方」系のビジネス書である。

本当に、色んな本を読んだ。しかしこの時期に読んだこれらのビジネス本の内容を、僕は驚くほど覚えていない。

正直、「時間の使い方」系のビジネス書に書かれた内容は、「それができれば苦労しねーよ!」と突っ込みたくなるものばかりだった。

やれ、「時間を大切なもののために割り振れ」だの、「朝早起きして1日を優雅に過ごせ」だの、「隙間時間を有効活用」だの…。それができれば苦労しねーよ!

ビジネス書は、僕の多忙を救ってくれはしなかった。僕の「時間」に対する探究はまだ続いた。

このまま突き抜けて哲学にかぶれ、ハイデガーの『存在と時間』を読むような人間だったら僕も少しは面白くなれたのかもしれない。

しかし僕はハイデガーの大著を読み込むだけの「時間」がなかった。つまらない人間である。

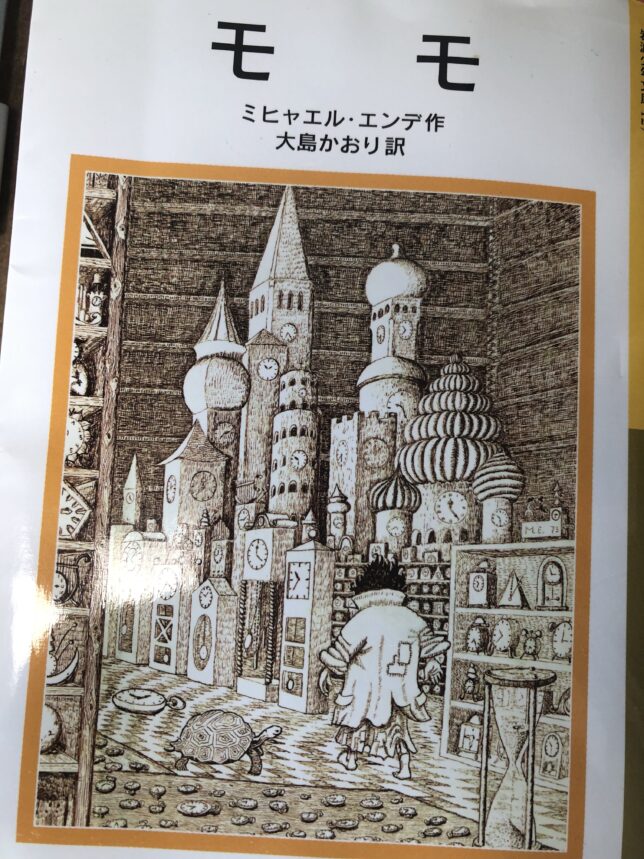

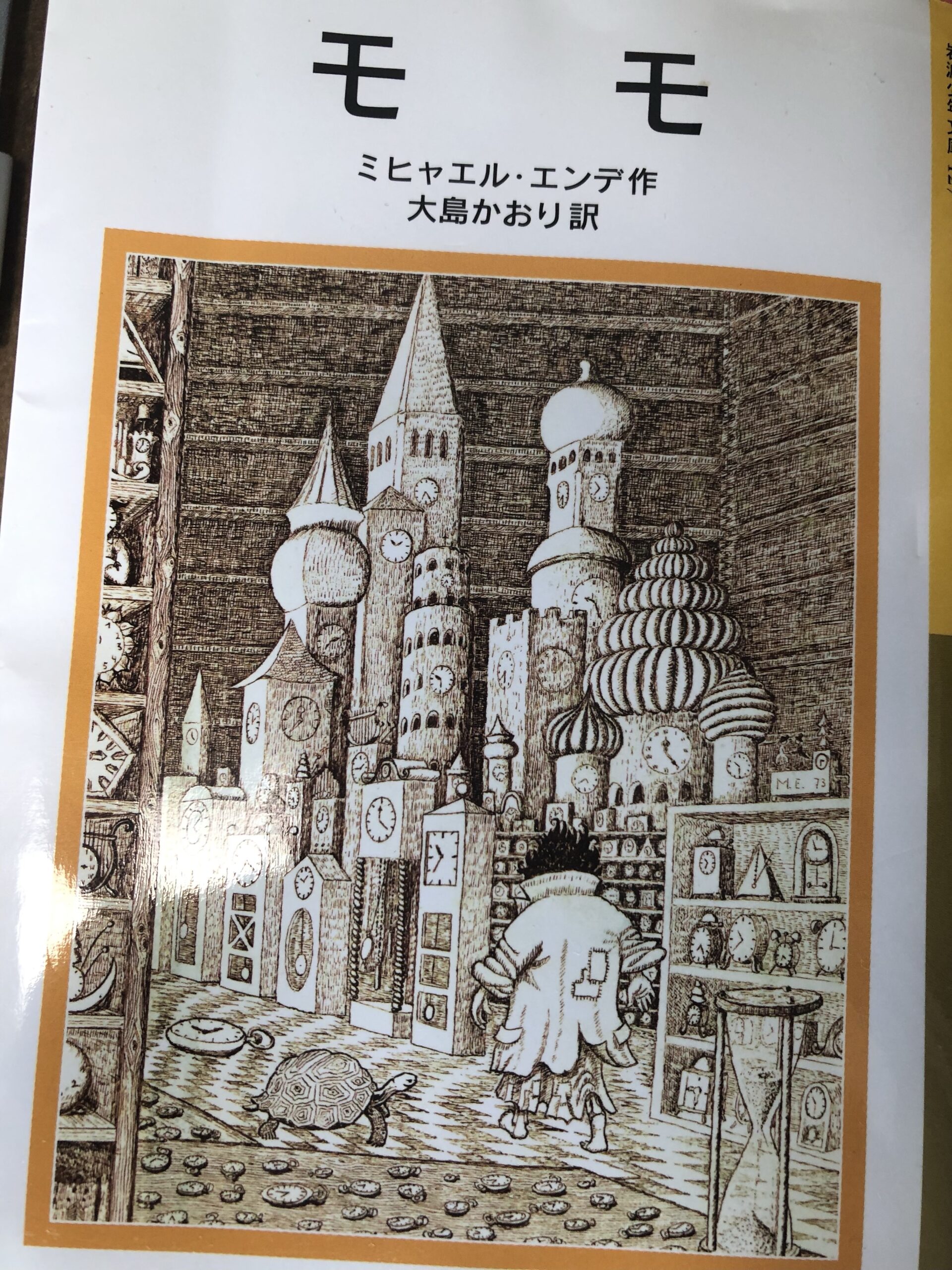

そんな「IPPONグランプリで一本も取れなそうなつまらない人間代表」の僕が、最後に辿り着いたのが『モモ』だった。

『モモ』は小説だ。書いたのはドイツの作家のエンデ。この本は、僕の読んだどんなビジネス書にもない視点で、「時間」を取り扱っている。

舞台は、典型的な近代都市とその郊外。ある日、町外れの円形闘技場跡にモモという少女が迷い込む。モモは、帰る場所のないみなしごだった。

そんなモモを見かねてか、町の人たちは協力してモモの家を作る。

モモは、町の人たちの話を親身に聞き、心を落ち着かせることで、町の人たちと仲を深めていく。

そんなある日、町に突然「灰色の男たち」が現れる。「灰色の男たち」の目的は、人間から「時間」を奪い取ることだった。

「灰色の男たち」の巧妙な話術に騙された町の人たちは、次第に「時間」を搾取されていく。

「時間」を奪い取られた人間は、効率化、マニュアル化された生活をただ黙って過ごすようになり、次第に心のゆとりを失っていく。

町の仲間たちが、「時間」を奪われ、心を失っていく…。そんな状況を見たモモは、町の人たちを救うためにゆっくりと動き出す。

『モモ』のあらすじはこんな感じである。正直、この本が好きすぎて話の内容を最後まで全部ネタバレしたいのだが、それは抑えておく。

さて、『モモ』は如何にして僕の「時間」に対する疑問、「時間のなさをどのようにハンドリングするか」に答えたのか。

結論から言ってしまうと、僕の「時間」への意識が変わったのは、この一節のお陰である。

「時計というのはね、人間ひとりひとりの胸の中にあるものを、きわめて不完全ながらもまねてかたどったものなのだ。」

「光を見るためには目があり、音を聞くためには耳があるのとおなじに、人間には時間を感じ取るために心というものがある。」

「そして、もしその心が時間を感じ取らないようなときには、その時間はないのも同じだ。」(p236)

この一節に、僕は心を持っていかれた。「時間」をはかるのは、時計ではない。何かを体験している時、心が、その時の「時間」をはかるのだと、僕は『モモ』に気付かされた。

これを元に、僕は行動を改めた。予定表に記載されている時間ではなく、心で体感した時間を計測するようになった。

そして、「心で体験した時間」を意識的に増やそうと思い、部活、バイト、サークル等の予定を整理するようになった。

予定を「物理的な時間」で満たすのではなく「心で体感した時間」で満たすこと…それを意識的に取り入れるようになった。

僕にとっての大学2年生の4月は、そんなふうにして終わった。

余談

僕はこの本を自動車学校の待合室で読んでいたのだが、読書中あまりに感動して泣いてしまい「卒業検定に落ちて悲しんでる人」みたいになった。恥ずかしい。

コメント